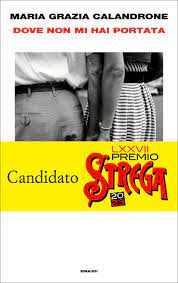

"L'amore di Lucia per me, a me in persona sicuramente e semplicemente destinato, sta nl non avermi portata con sé nella morte, sta nel dove non mi ha portata e nel suo avermi riconsegnata alla vita. Alla vita di tutti. Facendo, della mia vita, fin dalle sue origini, vita che torna a tutti"

Quello che vi racconto oggi non è un romanzo.

È molto di più.

È il resoconto di un’indagine svolta – con la disperazione dell’amore di una figlia che comprende e non giudica – per ricostruire la storia della madre naturale che, negli anni Sessanta, è stata protagonista di un episodio di cronaca su cui i giornali dell’epoca hanno sentenziato sulla base di pregiudizi e perbenismi fondati sull’ignoranza. Ignoranza che non è solo non conoscenza dei fatti, ma soprattutto mancanza di cultura. Un esercizio che oggi, non solo la stampa, ma anche i social esercitano con superficialità, come nel caso della vicenda del piccolo Enea.

Perché, come oggi il piccolo Enea, nel 1965 Maria Grazia Calandrone venne abbandonata da mamma Lucia come estremo atto di amore, nella ferma convinzione che rinunciando all’amore più grande della sua dolorosa esistenza, la figlia, avrebbe potuto permetterle di vivere quella vita che le era stata negata.

“Dove non mi hai portata” è una storia devastante. La protagonista è una donna, figlia “indesiderata” perché la quarta femmina di una famiglia contadina: giunta al posto del maschio tanto atteso, fin da piccola deve imparare che “prendere la vita è muoversi da soli e poi durare”. Quella di Lucia è la storia di tante donne del sud contadino del dopoguerra: non possono studiare perché devono aiutare in casa e nei campi. Non sono libere di amare: il marito viene imposto dal padre, con la violenza e la minaccia: i genitori

“legano le ribelli a un albero coperto di formiche

e le lasciano lì tutta la notte,

per piegare la loro volontà a matrimoni indesiderati”.

Con Lucia non sarà necessario arrivare a tanto, nonostante faccia “i numeri del circo” perché non vuole sposare Luigi, “un infelice e un obbediente”, incapace di scegliere e decidere, manovrato dai propri familiari i carnefici di Lucia. Negli anni del matrimonio, mai consumato, Lucia sarà trattata come una schiava: picchiata e costretta a lavorare nei campi (mentre Luigi dorme, giorno e notte), rimane senza cibo per giorni. Tutti in paese sanno, anche i genitori di Lucia, ma nessuno fa niente, perché, con le nozze, la moglie diventa proprietà del marito.

Fino a quando, Lucia incontra Giuseppe, “un uomo capace di sognare insieme a lei il sogno semplice del futuro”. Conosce l’amore, da cui nascerà Maria Grazia, figlia della colpa e del tradimento, all’epoca considerato reato penale. Lucia e Giuseppe sono costretti a lasciare il paese e raggiungere Milano, sperando di potere costruire una famiglia. Un sogno impossibile da realizzare e che farà maturare nei due amanti la decisione di rinunciare alla figlia e suicidarsi nel Tevere, pagando così “l’orgoglio di essersi amati”, in una società che giudica e condanna perché

“per quanto si desideri la gioia,

si ha la ferma coscienza di essere

un’irrisoria particella del gran corpo sociale”.